Ha despegado ayer rumbo a Marte el gran Ray

Bradbury. Tenía 91 años. Hace apenas un año, a razón de sus 90 vueltas al sol

(desde la Tierra, porque las seguirá dando pero ahora desde otro espacio) me

hicieron llegar una entrevista que culminaba con una de sus genialidades; ante

la pregunta del periodista de “¿Y ahora que tiene 90, qué planes tiene para el

futuro?”, Bradbury respondía: “Pues estoy planificando mis obras para los

próximos 10 años y espero que me puedan acompañar”. Me imagino, aunque no haya

evidencia de ello en la nota de prensa, que Bradbury cerró la frase con una

sonora carcajada. Bien por la ironía que encerraban sus palabras en boca de un nonagenario

o bien porque Bradbury se sentía –se sabía– inmortal.

Pero entonces llegó este triste 6 de junio de

2012, de este nefasto primer semestre del 2012 que se llevó también a Moebius

(exigimos una indemnización tras semejante doble agravio), y el viejo Ray

decidió subirse a su nave espacial para mudarse a esos mundos que tanto imaginó

y nos hizo imaginar. Mucho se ha escrito en estas horas recientes sobre

Bradbury, pero creo que ninguna imagen me hizo tanta mella, ni me hizo sentir

tan profundamente identificado, como la compartida por el periodista y escritor

venezolano Boris Muñoz: “El domingo, en mi mudanza, acomodando los libros en la

biblioteca, puse los de Bradbury, como siempre, entre los que me gusta que

queden más a mano. Los limpié bien, los revisé a ver si no se había salido

alguna página de las que ya están pegadas con teipe. Me han acompañado desde

adolescente, cuando los saqué de la biblioteca de mi tío Melo y me los

autoregalé…”

Me gusta especialmente esa manera de recordar

a Bradbury, de apoderarse de él. Porque estoy seguro de que los libros de

Bradbury, como los de muy pocos autores, despiertan en uno esa especie de

fetichismo noble, sano, necesario. Son como reliquias de inexplicable valor que

uno atesora desde el mismo momento en que los descubrió, se convierten en una

parte fundamental del propio organismo, van con uno a donde uno se mude, y en la

vorágine de tantas idas y venidas se te pueden olvidar la billetera, el

pasaporte, la computadora o los zapatos preferidos, pero el librito de Bradbury

–sí, ese mismo que está maltrecho, deshojándose y a punto de atomizarse, con un

precio viejo aún pegado a la tapa que te habla de un tiempo y un espacio que

quedan hoy aún más lejos que Marte– no se te queda jamás. Ése se viene contigo,

porque abandonarlo sería como arrancarse el pulgar derecho, dejarlo sobre la

mesa de noche y jurar que no te va a hacer falta nunca más.

Estoy seguro de que a lo largo de mi vida no

he recomendado ni regalado tanto un libro a tantísima gente distinta como Las crónicas

marcianas de Bradbury. Y jamás, hago énfasis en el jamás, me dejó mal parado.

Bradbury nunca nos decepcionó.

Recuerdo perfectamente el día en que mi

padre, un día que fuimos a acompañar a mi hermana a la Universidad Católica, se

metió en la librería que quedaba a un costado del Módulo 5 y se pasó largo rato

entre los libros. Como yo tenía 16 y a esa edad a uno es especialmente idiota y

le da muchísima vergüenza que lo vean con un viejo hurgando entre los libros,

sobre todo en un entorno donde toda la fauna

ronda la veintena, decidí esperarlo afuera y asumir mi mejor postura del joven

universitario interesante que no era (ni fui). En eso salió el viejo con un

único libro bajo el brazo, me lo entregó con una dedicatoria en la primera

página escrita con su hermosa letra inimitable. Eran Las crónicas marcianas.

Me lo leí esa misma tarde con cierto

escepticismo socarrón, porque a mí en aquel entonces me gustaba la ciencia

ficción, pero de la dura, esa que hablaba del cyberpunk, de mutantes, de

parsecs y de leyes de la robótica, que se empeñaba neciamente en explicar con base científica cómo operaba exactamente

la nave espacial para comerse los años luz y cómo se injertaban quirúrgicamente

los chips y las prótesis metalmecánicas en la carne. Bradbury, visto desde

afuera, pertenecía a la raza inferior de la ciencia ficción blanda, era una

cosa vetusta y mohosa, una ciencia ficción que tenía el aroma de la colonia y del

tónico capilar del viejo. Pero me lo empecé a leer y cuando iba por la mitad ya

Bradbury (y mi papá) me habían ganado por goleada. Me habían echado la

revolcada de mi vida. Había caído rendido ante la grandeza de un escritor que

dejaba en pañales, con su humilde maestría, a toda la gama de soberbios a los

que yo rendía pleitesía antes de descubrirlo. Sacaba mi banderita blanca y con

una sonrisa enorme la blandía, y cuando llegué a la última crónica: “El picnic

de un millón de años”, ya yo había sentenciado que estaba leyendo una de las

mejores cosas que podría leerme en la vida. Qué belleza, es una de las pocas

sentencias en todos estos años que no he tenido que reconsiderar jamás.

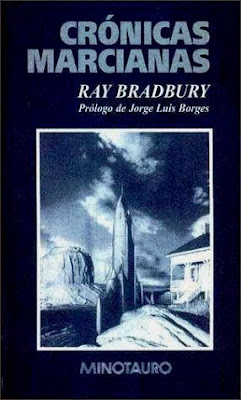

Esas Crónicas marcianas de tapa azul, con

prólogo de Jorge Luis Borges y con la dedicatoria a puño y letra de mi padre me

han acompañado durante veinticinco años. Estuvieron conmigo en la casita de La

Boyera, luego en el apartamento de La Bonita, más tarde de nuevo en La Boyera,

después se fueron conmigo al anexo en El Placer, viajaron conmigo más tarde a

mi piso de la calle Diputación en Barcelona, después regresaron al terruño en

mi nueva casa de El Hatillo, después se vinieron a mi apartamento de San Luis y

ahora mismo –mientras escribo estas líneas– lo tengo aquí sobre el escritorio

de mi departamento mexicano. Ese libro, hoy día, no sólo contiene Las crónicas

marcianas escritas por Bradbury sino que contiene las crónicas de mi propia vida.

Y en ese libro, no me cabe duda, se seguirán escribiendo otras crónicas que aún

ni puedo sospechar.

Ayer, mientras todos recordábamos nuestro

propio y personalísimo Ray, mi amiga Natalia Bonet me compartía esta anécdota

desprendida del imaginario de Bradbury: “Él contaba que de niño un hombre lo

señaló y le dijo ‘tú vivirás para siempre’, en algunas versiones de la historia

era un condenado a muerte en una silla eléctrica y en otras un hombre eléctrico

de un circo, yo ya me había empezado a creer esa profecía literalmente”.

Poco importa ya la auténtica naturaleza de

este profeta-hombre-eléctrico, el punto es que no se equivocaba en su extraño vaticinio:

Bradbury, nos consta a todos los herederos de su magnífico legado, es –hoy más

que nunca– inmortal.

4 comentarios:

Que belleza de narración, emociona por el escritor genial que se nos va, por el recuerdo de tu padre y por tu acompañante fiel: el libro con la dedicatoria.

Jose tal cual como dices Bradbury ha sido un fiel compañero. Apenas hace unos meses atrás en Jakarta, en una librería fantástica que visité por allá no atiné sino a llevarme la edición del 50 anniversario de Fahrenheit 451 de entre todos los otros libros que llamaban mi atención. Y ahora acompaña al inicial que tomé de la biblioteca de mi mamá un día cuando tenía unos 13 años y que jamás dejó mi cuarto y ahora mi biblioteca. Y de sus otros libros, el hombre ilustrado es uno de los que más provocó mi imaginación y maravilla por esos días, aunque todos fueron fundacionales para mí... Gracias por esta crónica que es el eco de la vivencia de tantos de nosotros.

Tengo que contarte, que cierta persona que tu quieres mucho no conocia la historia del tucán, nombrado en tu trabajo anterior, me costó trabajo buscarlo entre tu abundante y creciente blog y lo conseguí es del 14 mayo 2009 y lo titulaste " matar a un tucán", algo que les recomiendo a los lectores para que se rían un rato con las ocurrencias del autor. Y aquí van los datos para la joven que me lo preguntó.

Excelente!!! Nada que agregar Tambien te quiero felicitar por tu resenha sobre Moebius

Publicar un comentario